안녕하세요, 인문지기입니다. 오늘은 노란 봉투법이 무엇이고 노란 봉투법이 왜 화제가 되는지에 대한 이야기를 해보겠습니다.

노란 봉투법이란 정확히는 '노동조합 및 노동관계조정법 개정안'을 말합니다. 이 네이밍이 붙게 된 사연은 2013년 쌍용자동차의 파업이 불법파업이 되면서 회사가 노조원들에게 47억 원의 손해배상을 청구합니다. 그리고 한 시민이 4만 7000원을 노란 봉투에 담아서 언론사에 보내는데요. 10만 명이 모으면 손해배상액을 채울 수 있고 마음을 함께하자는 의미로 이런 행동을 한 것이 언론을 타게 되었고 연예인 이효리도 참여하면서 화제가 되었습니다.

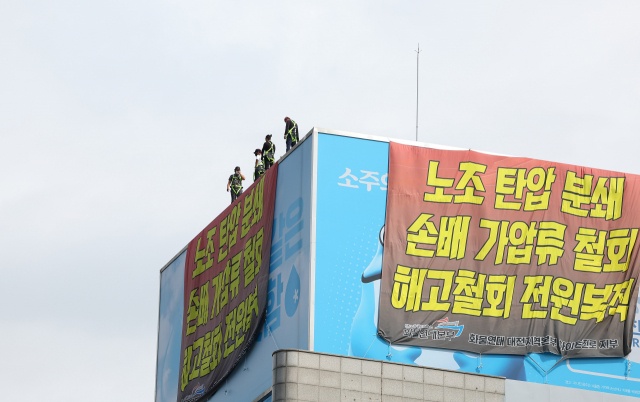

2013년에 있었던 이 사건이 왜 지금에서 많이 언급되며 국회를 통과했냐면 2022년 7월의 대우조선해양 와 화이트진로 사태에서 사측이 노조에 손해배상 청구소송에 들어가면서 법의 제정이 논의되었습니다.

이 법의 요점은 두 가지로 '회사가 노조원을 상대로 무분별한 손해배상 청구를 막겠다.'와 '하청업체의 노동조합이 원청을 상대로 파업을 하는 것도 가능하게 할 수 있다.'는 것으로 이해하실 수 있습니다.

여기서 우리가 주목해야 할 점은 손해배상 청구소송을 하려면 파업이 불법파업이어야 한다는 점입니다. 즉, 파업이 정당성을 가진다면 불법파업이 아니라서 청구소송을 가질 수 없다는 것입니다.

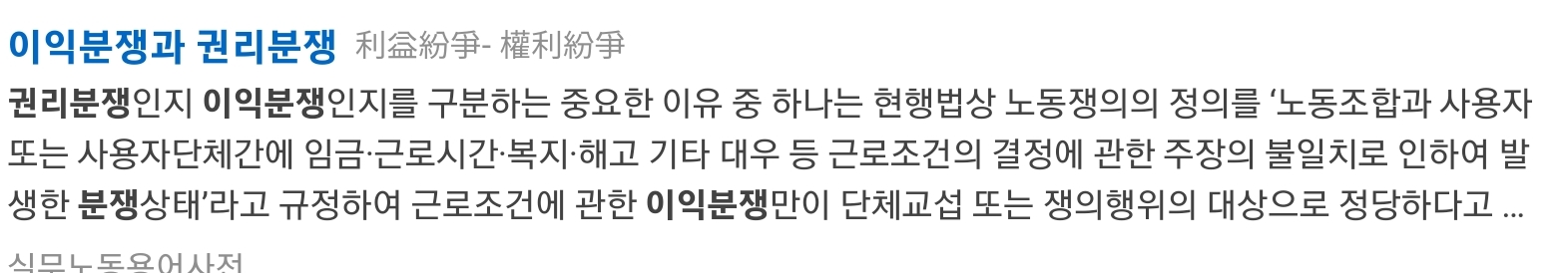

현재 우리나라에서 파업이 가능한 것은 노동조건(임금, 근로시간, 휴게시간, 해고 등)에 관한 내용으로 파업을 해야 합니다. 이것은 인사에 관련된 결정으로 인원 감축을 위한 정리해고나 경영상의 이유로 인한 사무실 이전과 같은 결정은 사측의 영역이기에 파업의 내용으로 들어가면 안 된다는 것입니다.

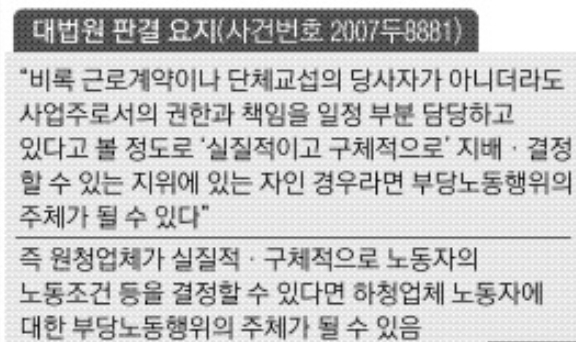

또한 파업의 대상에 관한 것도 있습니다. 현실에서는 하청업체가 원청을 상대로 파업을 하는 경우가 종종 발생합니다. 이것은 불법파업이라고 생각할 수 있지만 특정한 경우에는 불법파업이 아니고 적절한 파업이었다는 대법원의 판단이 있었습니다. 이는 원청이 하청업체에 끼치는 영향력이 크고 사실상 하청업체에 근로기준(시급, 근무시간, 휴게시간등)을 원청이 정하여 하청업체에게 지시하는 정도라는 특정성이 있으면, 하청업체의 노동조합이 근로조건의 개선을 위하여 원청을 상대로 파업하는 것도 적법하다는 것입니다. 종종, 한국철도공사의 노조가 국토부나 기재부를 상대로 파업을 진행하는 것과 이러한 이유 때문입니다. 그러나 현실의 고용관계는 매우 복잡하고 업체들도 많기 때문에, 원청을 상대로 하청업체의 노동조합이 파업을 하는 것이 불법인지 합법인지 법원의 판단을 하나하나 기다리기는 현실적으로 불가능합니다.

그리고 파업이 진행되는 경우는 비정규직이나 하청업체의 노동조합에서 많이 나타납니다. 대부분의 정규직 노동조합이나 회사의 노동조합은 파업을 하기 전에 교섭을 통해서 문제를 원만히 해결합니다. 이는 정규직 노동조합의 경우 파업이 합법파업으로 진행되면 회사에 피해를 입힐 수 있는 실력을 행사할 수 있기 때문입니다. 그렇기에 정규직 노동조합은 파업으로 진행되지 않고 비정규직이나 하청업체의 파업은 불법파업으로 인정되는 경우가 많고 회사에서 손해배상 청구소송이 가능하기 때문에 파업을 하더라도 원청에서 교섭을 안 해주는 것입니다.

이러한 점에서 노란 봉투법은 사측의 무분별한 손해배상 청구를 막겠다는 의지로 나온 법안입니다. 실제로 노조를 와해하는 방법으로 나온 문건들 중에는 노동조합에 손해배상 청구를 하여서 공포분위기와 경제적인 압박을 가한다는 문건이 발견되는 등의 문제가 있었습니다. 사용자와 노동자의 경우 둘이 계약을 통해서 관계가 형성되었다고 하더라도 노동자가 약자인 경우가 많고 사용자에게 이용당할 수 있음을 인정하기에 헌법에서도 노동조합을 통한 교섭력을 인정한 것입니다.

하지만 노란 봉투법을 반대하는 사용자들은 파업으로 인한 재산권의 침해를 이야기합니다. 파업을 하면서 물리력을 행사하면 불법파업이 됩니다. 여기서 물리력은 폭력을 이야기합니다. 하지만 노동 3권 중 하나인 단체행동권에서 폭력이 아니더라도 농성, 점거, 봉쇄등 조업을 방해하여 회사에 피해를 주고 실질적으로는 물리력을 행사하기 때문에 이것도 하나의 폭력이고 불법적인 행동이 아니냐는 시각이 있습니다.

또한 노동법은 기본적으로 노동계약이 이루어진 관계에서 적용받는 법입니다. 그리고 하청업체의 직원과 본청의 교섭이 인정된다면 사실상 직고용을 해라는 법원의 판단이 나올 가능성이 높습니다. 그렇게 된다면 중소기업이 사라지게 됩니다. 조선소의 경우는 300여 개의 하청업체가 있는데 그 직원들이 다 직고용된다는 것은 300여 개의 중소기업이 다 사라지는 것이고 대기업 위주의 기업 생태계가 이루어지는 것입니다. 즉, 산업과 기업의 생태계의 입장으로 보았을 때 중소기업이 사라지는 것이 국가 경쟁력이나 기업 경쟁력 측면에서 좋은 현상이라고 말할 수 있는지 생각해봐야 합니다.

여기까지 노란 봉투법의 배경과 찬반의견에 대해서 이야기해 보았습니다. 2023년이 된 지 두 달이 채 되지 않았는데 노동과 관련된 언급이 많아지고 있는 것 같습니다.

노동조합 회계감사, 주 69시간 등 새로운 바람이 불고 있는 시대를 저희가 살고 있는 것 같습니다.

불법이라는 것과 합법이라는 것은 결국 사회의 약속으로 이루어낼 수 있는 것입니다.

노란봉투법은 불법의 영역에 있던 파업(하청 노조가 원청 상대로한 파업)을 합법의 영역으로 옮기자는 내용으로 생각하시면 될 거 같습니다.

노란봉투법과 같은 네이밍법에 대해서 조금 더 알고 싶으시다면 아래의 내용도 읽어보시면 좋을 것 같습니다.

https://phmonkey.tistory.com/m/entry/%EB%84%A4%EC%9D%B4%EB%B0%8D%EB%B2%95-feat-%EA%B9%80%EC%98%81%EB%9E%80%EB%B2%95%EA%B3%BC-%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%82%AC%EB%A1%80

네이밍법 (feat. 김영란법과 외국사례)

안녕하세요, 인문지기입니다. 오늘은 네이밍법에 대해서 이야기해보려 합니다. 법안을 발의한 사람이나 사건의 관계자 등 특정 인물의 이름을 붙인 법들이 있는데, 이러한 법들을 '네이밍법'이

phmonkey.tistory.com

댓글